Frank Witzel, Buchpreisträger und Autor des alle Rahmen sprengenden Romans »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969«, hat uns vor seiner Lesung im Frankfurter Hof in Mainz zu einem kurzen Gespräch getroffen – über amerikanische Pop, den Wahn der Gesellschaft und natürlich auch seine schriftstellerischen Zukunftspläne.

Frank Witzel, Buchpreisträger und Autor des alle Rahmen sprengenden Romans »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969«, hat uns vor seiner Lesung im Frankfurter Hof in Mainz zu einem kurzen Gespräch getroffen – über amerikanische Pop, den Wahn der Gesellschaft und natürlich auch seine schriftstellerischen Zukunftspläne.

Archiv der Kategorie: Interviews

Die schrägen, mysteriösen und unwahrscheinlichen Momente des Alltags

»Albuquerque« ist Florian Wackers erster Roman, eine Sammlung aus 14 Erzählungen und im September im mairisch-Verlag erschienen.

Der 34-jährige Autor ist studierter Heilpädagoge, ursprünglich Stuttgarter und lebt heute mit seiner Familie in Frankfurt am Main. Für seine Veröffentlichungen in diversen Literaturzeitschriften und Anthalogien hat er schon mehrere Preise gewonnen, darunter auch den 2.Platz des MDR-Literaturwettbewerbs 2010. In »Albuquerque« ist Bunge wie vom Erboden verschluckt, Andy beeindruckt mit einer Arschbombe die Dorfjugend des Dahlenberger Freibads und Frank, der Busfahrer entdeckt die Schönheit der Sonnenstrahlen. Wacker erzählt von Drehmomenten des Alltags und lässt dabei seinen Leser gerne mit herausfordernden Fragezeichen zurück. Weiterlesen

Der doppelte Emil

Es gibt Autoren, die man am besten lesen und nur aus der Ferne beobachten sollte, sie schreiben exzellent, sind aber arrogant, unsicher oder unnahbar oder alles zusammen.

Es gibt aber auch Autoren, die man liest und aus der Ferne sieht und sie werden aus der Nähe größer. Einer von ihnen ist Emil Steinberger. So gelassen, so freundlich und trotz seiner Welterfolge so bescheiden und vor allem offen, dass der Leser einmal mehr lernen kann: Erfolg ist doch nicht so schlimm wie sein Ruf. Weiterlesen

»Bei allem den Stecker ziehen und 24 Stunden am Tag betrunken sein«

T.C. Boyle muss man nun wirklich nicht mehr vorstellen. Der Schlacks mit dem schönen Zweitnamen Coraghessan gehört zu den ganz Großen der amerikanischen Literatur.

Entsprechend groß ist die Nervosität, als wir die Lounge des Stuttgarter Hotels »Am Schlossgarten« betreten. Schicke Sessel, edles Interieur. Und inmitten: ein überaus freundlicher T.C. Boyle. Nur müde sei er, denn die Deutschlandtour sei wohl doch sehr strapaziös. Und in wenigen Stunden stehe schon die nächste Lesung auf dem Programm. Aber zum Glück können wir noch ein paar Fragen loswerden, bevor der Meister zum Nickerchen in seine Suite entschwindet.

»Wir haben keinen Bock darauf, älter zu werden«

Vom Leben im Nachtleben und den damit verbundenen Hoffnungen und Sehnsüchten erzählt Ju Innerhofers »Die Bar«. Erzählerin Mia arbeitet wochenends als »erprobte Barschlampe« in einem Berliner Szeneclub, wo auch ihre beiden Freunde Jan und Viktor feiern. Berauscht von Alkohol und Drogen und getrieben von den Beats versuchen sie der Realität für einen Augenblick zu entkommen. »Die Bar« ist ein Roman über Hedonismus, Ausschweifung und die Suche nach Glück – und über das, was nach Ende des Sommers davon noch übrig bleibt.

Vom Leben im Nachtleben und den damit verbundenen Hoffnungen und Sehnsüchten erzählt Ju Innerhofers »Die Bar«. Erzählerin Mia arbeitet wochenends als »erprobte Barschlampe« in einem Berliner Szeneclub, wo auch ihre beiden Freunde Jan und Viktor feiern. Berauscht von Alkohol und Drogen und getrieben von den Beats versuchen sie der Realität für einen Augenblick zu entkommen. »Die Bar« ist ein Roman über Hedonismus, Ausschweifung und die Suche nach Glück – und über das, was nach Ende des Sommers davon noch übrig bleibt.

Wir haben Ju Innerhofer über den Dächern Berlins bei Kaffee und Zigaretten zum Interview getroffen.

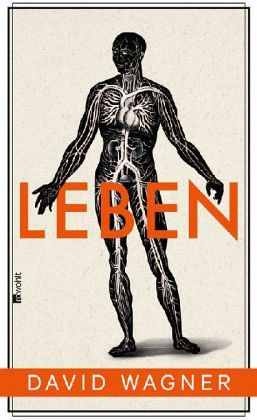

»Die Wunde ist nur einen Buchstaben vom Wunder entfernt.«

David Wagner veröffentlichte im Februar 2013 seinen autobiografischen Roman »Leben«, für den er im März mit dem prestigeträchtigen Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Der Roman erzählt von einem Patienten, der im Krankenhaus auf eine Spenderleber wartet. »Leben« ist eine zarte Novelle, voller Witz und Sehnsucht.

David Wagner veröffentlichte im Februar 2013 seinen autobiografischen Roman »Leben«, für den er im März mit dem prestigeträchtigen Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Der Roman erzählt von einem Patienten, der im Krankenhaus auf eine Spenderleber wartet. »Leben« ist eine zarte Novelle, voller Witz und Sehnsucht.

Der Autor im Interview über Wunden, triviale Lebensweisheiten und die Suche nach dem Ich. Weiterlesen

»Es ist schon alles nicht so einfach«

Als John F. Kennedy fliegen ihm die Herzen der Fans zu, als Lawinenhund wird er zum Retter in größter Not und manchmal möchte er auch einfach nur weinend zum Auto gebracht werden oder über das deutsche Kino lästern. Der Musiker und Sänger Jens Friebe verbindet die ganz großen Gesten des Pop mit deutschsprachigen Texten, die immer eingängig und manchmal albern, aber niemals banal sind. Freundinnen und Freunden guter Popliteratur ist Friebe zudem durch sein Buch »52 Wochenenden« ans Herz gewachsen. Ein Gespräch über Schlager, Protest und das Faszinosum Ronald M. Schernikau.

»Sehr leise, aber doch auch recht laut.«

Zwei Männer sitzen auf einer Parkbank irgendwo in Japan. Zuerst beobachten sie einander, dann lernen sie sich kennen, schließlich wird der einen des anderen Rettung. Ganz verschieden sind sie doch beide Außenseiter, die sich von der Welt zurückgezogen haben, Verlierer, die nicht länger fähig sind in der Gesellschaft zu funktionieren. So erzählt »Ich nannte ihn Krawatte« nicht nur eine berührende Geschichte über eine ungewöhnliche Männerfreundschaft, sondern streift elegant und unaufgeregt auch von Anfang an die ganz fundamentalen Fragen des Menschseins. Ein kleiner Roman, aber eine große Sensation.

Milena Michiko Flašar beim Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse über Japan, private Rebellionen und den unverhofften Erfolg. Weiterlesen

»Alles ist so fließend«

Olga Grjasnowa veröffentlichte im Februar 2012 ihren Debütroman »Der Russe ist einer, der Birken liebt«, der sogleich auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2012 gewählt wurde. Der Roman erzählt von Mascha, einer jüdischen Aserbaidschanerin, die von Deutschland nach Israel reist. Es ist die »Geschichte einer Generation, die keine Grenzen kennt, aber auch keine Heimat hat.«

Die Autorin im Interview auf der Frankfurter Buchmesse über Anton Tschechow, das Paris der 20er Jahre und einen Studienabschluss, der auf dem Arbeitsmarkt nichts wert ist. Weiterlesen

»Ich gerate ungern in die Gefahr, redselig zu werden.«

Andreas Stichmann veröffentlichte im September 2012 seinen Debütroman „Das große Leuchten“, aus dem er beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2012 ein Kapitel las. Der Roman erzählt von Rupert, der sich mit seinem Freund Robert auf einem irrwitzigen Roadtrip durch den Iran befindet, um seine verschwundene Freundin Ana zu finden. „Das große Leuchten“ ist eine rasante Erzählung und der beste Debütroman des Jahres.

Der Autor im Interview über Derwische, die Eleganz von Kurzgeschichten und das Schlachten von Hühnern.

Lieber Andreas Stichmann, was ist der Reiz des Reisens?

Man sammelt extrem viele Eindrücke und kommt aus seiner eigenen Welt heraus. Aber auch für den Schreibprozess ist das Reisen wichtig: Wenn man schon Figuren entwickelt hat, die man dann auf die Reise schickt, ist das oftmals sehr spannend. Von beiden Reisen kommt man mit einem weiteren Horizont zurück, als man losgefahren ist.

In Ihrem Debüt-Roman »Das große Leuchten« befinden sich Rupert und Robert, die Protagonisten der Erzählung, auf einer großen Reise durch ein für sie unbekanntes Land. Sie sind auf einer abenteuerlichen Suche. Kann der Mensch nur in der Fremde zu sich selbst finden?

Das ist zumindest das alte Morgenlandfahrt-Klischee, Reisen als Selbsterfahrung, das wohl in jeder Reisegeschichte mitläuft und hier ein bisschen gebrochen wird. Wenn man sich in unbekannten Situationen ganz neu verhalten muss, ist es natürlich schon so, dass man auch innerlich in Bewegung ist. Man erfährt sicherlich eher Neues von sich, wenn man mit einem bewaffneten Derwisch in der Wüste streitet, als wenn man alleine zuhause in der Küche sitzt. Gleichzeitig kam man sich aber nicht in die Wüste stellen und hoffen, dass jetzt etwas Erstaunliches passiert. Man kann auch eine Weltreise machen und immer der gleiche bleiben.

Sie selbst haben den Iran für einige Monate bereist. Hat es dort für Sie geleuchtet? Was ist »Das große Leuchten«?

In meinem Buch bezieht sich das Leuchten auf den Protagonisten Rupert, der sich als Kind im »Nicht-Blinzeln« übt. Er hält es bis zu zwei Minuten durch, die Dinge um ihn herum verschwimmen und beginnen zu leuchten, und dann meint er, hinter dem Leuchten die wahre Welt erkennen zu können, ein Muster hinter den Dingen zu erahnen. Das ist sein Ehrgeiz. Er will das große Leuchten hinter sich lassen. Irgendwie ist er aber auch selber ein Blender.

Sie haben mit »Jackie in Silber« im Jahre 2008 einen gefeierten Kurzgeschichten-Band veröffentlicht. »Das große Leuchten« ist Ihr erster Roman. Was war anders bei der Konzeption eines rund 200-Seiten umfassenden Romans im Vergleich zum Schreiben einer Kurzgeschichte?

Alles. Bei den Kurzgeschichten hatte ich immer den Fokus darauf, auf keinen Fall zu viel zu erzählen. Beim Roman kommt man nicht allzu weit, wenn man nur ganz knapp erzählt. Man muss sich etwas mehr gehen lassen können, das fällt mir nicht leicht, ich gerate ungern in die Gefahr, redselig zu werden.

Auch die Entwicklung der Figuren kann man nicht so präzise und knapp anlegen. Es dreht sich beim Roman nicht nur darum, mit ein paar Sätzen besonders viel über eine Person zu sagen, sondern auch darum, ihnen eine längere, kontinuierliche Entwicklung zu geben. Es muss dementsprechend alles viel langfristiger vorbereitet werden.

Das Ende von »Das große Leuchten« ist ungewöhnlich. Es ist offen und spielt mit Implikationen. Ist es Ihr liebstes Ende, oder würden Sie es mittlerweile gegen ein anderes eintauschen?

Ich hatte unterschiedliche Enden im Kopf, inzwischen erscheint mir das jetzige aber als das einzig mögliche. Es ist ja mehr so ein Dreh-und Angelpunkt als eine Endstation. Von dort aus wird die Geschichte im besten Fall vielleicht nochmal unterschiedlich beleuchtet.

Außerdem wollte ich unbedingt, dass Rupert an irgendeiner Stelle des Romans Hühner schlachtet – am Ende ist es jetzt also soweit. Er steigert sich richtiggehend in eine Hühnerschlacht-Meditation hinein.

Was kann die Kurzgeschichte, was der Roman nicht kann?

Kurzgeschichten können perfekter sein als Romane. Zum Beispiel »Jesus‘ son« von Denis Johnson ist so ein Beispiel. Da sitzt jedes Wort wie bei einem Gedicht. Bei einem Roman kann das zwar auch der Fall sein, aber bei vielen guten, dicken Romanen ist es dennoch so, dass man nicht unbedingt das Gefühl hat, dass jedes Wort ganz exakt so sitzen muss, damit die Geschichte funktioniert.

Kurzgeschichten können leichter und eleganter sein, weil sie mit weniger Strichen hingezeichnet werden.

Ihre Kurzgeschichte »Warum schon wieder zu Watan?« erzählt die Geschichte eines traumatisierten Iraners, der in Deutschland Drogen verkauft. Seine Kunden interessieren sich nicht für seine Geschichte, die er ihnen immer wieder erzählt. Erleben Sie Ihre Generation als stumpf, hedonistisch, egomanisch?

Ihre Kurzgeschichte »Warum schon wieder zu Watan?« erzählt die Geschichte eines traumatisierten Iraners, der in Deutschland Drogen verkauft. Seine Kunden interessieren sich nicht für seine Geschichte, die er ihnen immer wieder erzählt. Erleben Sie Ihre Generation als stumpf, hedonistisch, egomanisch?

Nein, als Aussage ist mir das zu grob, ich kann das nicht pauschalisieren, man redet dann ja gleich über Massen von Menschen. Diese jungen Menschen hier sind ja auch zurecht genervt von der Geschichte des Iraners, denn sie haben sie schon tausendmal gehört. Das ist es ja grade, dass es ihnen grundsätzlich schon irgendwie nahe geht oder ging, und dass sie aber auch genervt sind, weil sie nicht wissen, was sie dazu sagen sollen.

In Ihren Geschichten liegen Tragik und Komik nah beieinander.

Durch Komik lassen sich viele Dinge leichter erzählen und ertragen. Für mich gehören aber auch Ironie und Romantik dazu, dass sind auch so Gegensätze, die für meine Begriffe gut zusammenwirken und die Dinge zusammen dreidimensionaler machen. Wenn eine Geschichte ganz eindimensional erzählt wird, berührt sie mich nicht. Dann ist sie nicht lebendig, dann ist immer schon von vornerein klar, wie das Ganze zu bewerten ist. Außerdem habe ich auch beim Lesen und Schreiben gerne mal etwas Spaß.

Welches Land werden Sie als nächstes bereisen?

Deutschland.

Andreas Stichmann wurde 1983 in Bonn geboren. „Das große Leuchten“ ist sein erster Roman. Im Jahre 2008 veröffentlichte Stichmann den gefeierten Kurzgeschichtenband „Jackie in Silber“, der elf Erzählungen bündelt. Die Kurzgeschichte „Warum schon wieder zu Watan“ kann man auf der Homepage des Schriftstellers herunterladen.

»Ein gutes Programm zeichnet sich ab an seinen Ecken und Kanten.«

Hauke Hückstädt leitet seit Juli 2010 das Literaturhaus in Frankfurt am Main. Der Germanist absolvierte vor seinem Studium in Hannover und den Tätigkeiten als Lyriker, Herausgeber, Übersetzer und Literaturkritiker eine Lehre zum Tischler.

Als Programmleiter prägte Hückstädt von 2000 bis 2010 das Literarische Zentrum Göttingen und verhalf ihm zu bundesweiter Aufmerksamkeit.

Der Literaturvermittler im Interview über Robert Gernhardt, das Frankfurter Haifischbecken und den flüssigen Bestandteil der Literatur.

Lieber Hauke Hückstädt, ein Sprichwort besagt: »Viel Mundwerk, wenig Handwerk«. Warum haben Sie das Tischlern gegen die Literatur eingetauscht?

Es war kein Tausch. Literatur war schon vor diesen Lehrjahren in meinem Alltag. Ich habe Sachen gelernt, von denen ich auch fünfundzwanzig Jahre später noch etwas habe. Literatur und die Betriebsamkeiten um sie herum haben viel mit Handwerk zu tun. Wer das ignoriert, entspricht Ihrem Sprichwort.

Im Sommer 2010 haben Sie die Leitung des Frankfurter Literaturhauses übernommen. Eine der ersten von Ihnen arrangierten Lesungen war der Auftritt von Jonathan Franzen im ausverkauften Schauspielhaus. Es war ein Ausrufezeichen: Franzen hatte just seinen wellenschlagenden Roman »Freiheit« veröffentlicht und zierte das Cover des »Time«-Magazins. War das ein Auftakt nach Maß für Sie?

Zum eigentlichen Auftakt nach Maß wurde die tatsächlich allererste Lesung. Ich eröffnete meine Zeit hier ganz bewusst mit Judith Zander und ihrem Roman »Dinge, die wir heute sagten«. Dazu gab es im Vorfeld erst einmal nur freundliches Schweigen. Am Tag der Lesung war dann zufällig die Bekanntgabe der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2010. Judith Zander war nominiert. Das war für alle Beteiligten kein schlechtes Zeichen. Jonathan Franzen, Herta Müller, Margarethe Mitscherlich, das waren alles starke Autoren-Auftritte.

Nun leiten Sie seit rund zwei Jahren das Literaturhaus in Frankfurt. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Alles, was wir hier bewirken, bewirken wir für Publikum und um Öffentlichkeit für Literatur zu schaffen. Das Publikum wählt mit den Füßen. Und es hat uns bestätigt, in dem wir für unsere Art Programm zu machen über 30 Prozent Besucherzuwachs verzeichnen. Aber wir wollen, vor allem auch programmatisch, noch viel mehr. Das könnte erst der Anfang sein. Wir suchen immer Förderer, die bereit sind, neue Pfade zu schlagen.

Die traditionsreiche Frankfurter Literaturszene ist sagenumwoben. Hatten Sie keine Angst vor Vetternwirtschaft, Lobbyismus oder zu großen Fußstapfen, als Sie von Göttingen nach Frankfurt kamen?

Das mag es hier alles geben. Mir ist das aber nicht wesentlich. Leute wollen Vorteile, überall. Die Literatur ist eigentlich voll davon. Tatsächlich warnte mich eine Lady wortwörtlich vor dem Haifischbecken-Frankfurt. Das finde ich lustig, die allübliche Geschmeidigkeit und Raubeinigkeit und Missgunst so shark-mäßig aufzuwerten. Gernhardt hat Recht, die größten Kritiker der Elche, sind selber welche.

Just in dem Jahr, in welchem Sie die Leitung des Literaturhauses übernahmen, verließ der Suhrkamp Verlag Frankfurt und zog nach Berlin. Wie wichtig ist es für Ihre Arbeit, dass dennoch weiterhin so viele Verlage in Frankfurt beheimatet sind?

Wo ein Verlag seinen Sitz hat, ist heute nicht mehr ausschlaggebend. Stimmung und Klima sind wichtig. Die Atmosphäre in Frankfurt ist einzigartig. S. Fischer ist ein unheimlich starker Verlag mit guten Autoren und starken Köpfen im Hintergrund. Am Ende ist es die Mischung, die es nur hier gibt, das kaufmännische Blut, die Übersicht, die Vielfalt, die Buchhändler, die Verlage, der Börsenverein, Litprom, die Nationalbibliothek, das Goethehaus, die Tageszeitungen, der HR, die weltgrößte Buchmesse. Und daneben die Bereicherungen durch die anderen Institutionen wie MMK, Städel oder Filmmuseum.

Sie leiten Lesungen im Literaturhaus in der Regel mit Anekdoten über persönliche Berührungspunkte zwischen den Schriftstellern und Ihnen ein. Was ist der Zweck?

Oh, gut, dass Sie mir das sagen. Klingt nach Marotte. Ich werde mich prüfen. Was ich sagen kann, ist, dass ich wenigstens versuche, frank und frei und begründet zum Publikum zu sprechen. Ich empfinde das als angemessene, aufrichtige Form, wenn man Gäste hat.

Christian Kracht hat im Literaturhaus aus seinem Roman »Imperium« gelesen, dem Werk, in dem »Der Spiegel« eine »rassistische Weltsicht“ und „demokratiefeindliches Denken“ auszumachen glaubte. Es war eine Rufmord-Kampagne. Kracht hat viele seiner Lesungen in Deutschland daraufhin abgesagt. Warum kam er nach Frankfurt?

Weil ihm das wichtig war genauso wie uns. Und es war umso wichtiger, weil die Vorwürfe, die da erhoben und leider von so vielen bespiegelt wurden, viel demokratiefeindlicher und Weltsicht einschnürender waren als alles, wovon bei Kracht ohnehin nicht die Rede sein konnte. Eine einzige Dämlichkeit, die sich zudem eine Publikation aus dem Wehrhahn Verlag zurecht bog, den man sonst beim »Spiegel« keines Wimpernschlags für würdig gehalten hätte.

Häufig sind die Autoren der Saison im Literaturhaus zu Gast: Schriftsteller, die just Werke veröffentlicht haben, die durch das nationale Feuilleton getrieben werden – im aktuellen Herbstprogramm etwa Juli Zeh, Bodo Kirchhoff oder Richard Ford. Warum lesen Bestsellerautoren wie Nele Neuhaus oder Charlotte Link nicht im Literaturhaus?

Wenn man Programm macht, entscheidet man sich ganz zuerst einmal dafür, das Meiste nicht zu machen oder auch nicht machen zu können. Kirchhoff finde ich ungeheuer gut. Der will was. Zeh kann sehr faszinierend sein und ihr Buch ist wie eine Druckkammer. Und Richard Ford, wie könnte ich da nein sagen. Großes Kino. Ein gutes Programm zeichnet sich ab an seinen Ecken und Kanten. Ich hoffe, die finden sich immer wieder. Und leider finden unsere Formate wie »Backlist« oder »Werk-Tag«, die für ganz und gar unaktuelle Titel kämpfen, weniger Beachtung bei Presse wie Publikum.

Welche Rolle spielt Ihr persönlicher Geschmack bei der Zusammenstellung des Programms?

Er muss eine Hauptrolle spielen. Aber Sie brauchen ein weites Herz für viele Formen, Töne, Themen, Herangehensweisen.

Mögen Sie denn zwangsläufig die Bücher der Autoren, die bei Ihnen lesen?

Für manche gehe ich in die Knie, andere halte ich hoch, aus wieder anderen lernt man selbst im Widerspruch noch etwas. Sie müssen den Mut haben, sich ständig neuen Ansätzen und vielleicht auch Überforderungen auszusetzen.

Gibt es einen unerfüllten Wunsch?

Ja, mehr Zeit für Bücher und Genuss überhaupt.

Welcher Schriftsteller hat Ihre Einladungen bisher in den Wind geschlagen?

Keiner. Und wenn, ich wäre ihm oder ihr nicht böse, noch würde ich sie preisgeben. Es geht doch nicht um mich.

Das ans Literaturhaus angeschlossene Restaurant »Goldmund« hat eine große Auswahl hochprozentiger Spirituosen. Können Sie uns einen Schnaps empfehlen?

Das liegt außerhalb meiner Kompetenz. Das Trinken ist ein flüssiger Bestandteil der Literatur, es gehört aber auch zu den Berufsrisiken. Und ich finde, es wird genug Unfug geredet, unter Alkohol wird das nur noch schlimmer. Wenn aber, dann bitte russischen Wodka. Die Russen und Polen haben nicht nur die besten Dichter.

Hauke Hückstädt wurde 1969 in Schwedt geboren, seit 2010 leitet er das Literaturhaus in Frankfurt. Der Brandenburger hat zwei Lyrik-Bände veröffentlicht und war als Übersetzer, Herausgeber und Literaturkritiker tätig.

»Folgt mir und lernt das Glück«

Leif Randt veröffentlichte im August 2011 seinen zweiten Roman »Schimmernder Dunst über CobyCounty«, für den er im Juni mit dem Düsseldorfer Literaturpreis 2012 ausgezeichnet wird. Der Roman erzählt von einer Stadt am Meer, in der für Bewohner und Touristen ein sorgenfreies Leben möglich scheint. Es handele sich um einen »epochalen Generationenroman« schrieb die FAZ über diese milde Utopie, unter deren Oberfläche der Schrecken lauert.

Leif Randt veröffentlichte im August 2011 seinen zweiten Roman »Schimmernder Dunst über CobyCounty«, für den er im Juni mit dem Düsseldorfer Literaturpreis 2012 ausgezeichnet wird. Der Roman erzählt von einer Stadt am Meer, in der für Bewohner und Touristen ein sorgenfreies Leben möglich scheint. Es handele sich um einen »epochalen Generationenroman« schrieb die FAZ über diese milde Utopie, unter deren Oberfläche der Schrecken lauert.

Der Autor im Interview über Gymnasiallehrer, Rapmusik und erhabene Traurigkeit.

Lieber Leif Randt, fahren Sie gerne mit der Mitfahrgelegenheit?

Ich bin Zugfahrer. Meine letzte Mitfahrgelegenheit habe ich 2005 genommen. Ich habe diese Fahrt aber noch in guter Erinnerung. Es saßen vier junge Männer zusammen in einem Nissan. Drei Hessen und ein Südamerikaner. Es war Sommer. Wir sprachen von Grillpartys und Vietnamreisen.

Ihre Kurzgeschichte »Spätsommer 2010« spielt in einem Auto und auf einer Raststätte. Es passiert nicht viel, doch fühlt man sich nach dem Lesen seltsam leer und stumpf. Wie entgeht man der Falle, ein Misanthrop zu werden?

Durch Sport und guten Tee. Früher hatte ich öfter misanthropische Phasen. Heute kommt es mir so vor, als würde meine Herzlichkeit mit jeder Woche wachsen. Vor ein paar Tagen suchte ich nach einer Lesung gezielt das Gespräch mit jemandem aus dem Publikum, der meinen Text und meine Art darüber zu reden, deutlich kritisiert hatte. Ich hatte ihn vom Podium aus noch geschnitten. Später wollte ich das angetrunken versöhnen. Der Typ war Germanist und Gymnasiallehrer. Er sagte: »Wenn ich abends Rilkes Prosaminiaturen lese, brauche ich kein Bier.«

Ha – mein Deutschlehrer war ebenfalls Rilke-Enthusiast. Trauriger Charakter, so ca. »Der Panther«. Warum war dieser Lehrer bei Ihrer Lesung? Um zu prüfen, ob »Schimmernder Dunst über CobyCounty« das Zeug zur Schullektüre hat? Würden Sie das überhaupt zulassen?

Ich fände CobyCounty als Schullektüre fantastisch. Das könnte mal so ein leicht staubiger und kaum nachvollziehbarer Text aus einer alten Zeit werden.

In Ihren Geschichten erliegen die Protagonisten einem inneren Zwang der permanenten Selbstreflektion. In Ihrem Debüt-Roman »Leuchtspielhaus« ist es Eric, in »Schimmernder Dunst über CobyCounty« Wim. Was ist das Verführerische an stetiger Selbstkontrolle?

Ich glaube, man kann sich das nur bedingt aussuchen. Wenn man reflektieren kann, sollte man das tun. Es muss ja nichts Verbissenes haben. Man darf sich nur nicht zu viel Input in Form von Meinungstexten zuführen. Ich lese in den letzten Monaten etwas mehr Zeitung. Ich glaube, das bekommt mir nicht.

Ihre Hauptfiguren lachen selten. Ist das Lachen etwa ein Zeichen mangelnder Selbstkontrolle und vielleicht sogar ordinär?

Das ist ein guter Hinweis. Eric und Wim lachen beide selten. Aber Eric ist ja auch eher eine schüchterne Kamera als ein echter Junge. Wim verfügt über eine erhabene Traurigkeit, da wäre Gelächter unpassend. Ich denke, dass in meinem nächsten Buch mehr gelacht werden wird. Ich lache selbst auch gar nicht so selten, wie manche unterstellen … das waren schon immer Leute, mit denen ich nichts anfangen konnte, Leute, die zu mir kamen und fragten: »Lächelst du denn auch mal?« Übergriffige, unangenehme Menschen, die sich außerdem irren.

Haben Krankheit und Tod Platz in einer Stadt wie CobyCounty? Oder werden sie bloß verschwiegen?

Es gibt im Buch einen Satz über Beerdigungen: »Wenn ein Bewohner von CobyCounty stirbt, gibt es meistens ein Fest, auf dem zuerst geweint und später frenetisch getanzt wird. Aber wenn man verlassen wird, gibt es nur gewöhnliche Strandpartys (…)« Das ist Seite 69. Krankheiten gibt es nicht so viele, weil die Leute sich bewusst ernähren und Freude am Sport haben. Allerdings trinken sie viel und nehmen Drogen. Aber das Trinken und Drogennehmen passt zu ihrem Lebensgefühl, es lockert sie auf und führt psychologisch zu einer Befreiung. Das Positive überwiegt, deshalb schadet es ihnen nicht.

Thomas Bernhard schreibt in seinem Buch »Der Untergeher«: »Lange vorausberechneter Selbstmord, dachte ich, kein spontaner Akt von Verzweiflung.« Wäre das etwas für Wim?

Wenn er sich umbringen wollen würde, dann ja. Das wäre auch eine Formulierung für ihn. Aber Wim will sich nicht umbringen. Auf gar keinen Fall. Er mag schwermütig sein, aber er ist nicht depressiv.

Der Schriftsteller Jan Brandt erklärte uns, »dass sich dort, wo immer Menschen sind, Abgründe auftun.« Sind die Abgründe in CobyCounty tief?

Ich schätze, dass sie weniger tief sind als die in Frankfurt am Main. In CobyCounty sind sie teils mit feinem Sand zugeschüttet. Jan Brandt äußert viele präzise Sätze über sein Buch und das Erzählen. Einen wollte ich neulich zitieren: »Bücher, die mir die Welt erklären wollen, sind keine Literatur, sondern Propaganda.« Kurz darauf dachte ich dann aber, dass ich selbst jetzt auch in eine propagandistischere Richtung gehen könnte.

Wie könnte diese propagandistische Richtung aussehen? Können sich Schriftsteller nach dem »Fall Christian Kracht« so etwas überhaupt noch trauen?

Eines Tages möchte ich einen Ratgeber über die Liebe schreiben. Voller klarer Anweisungen, wie man zu lieben hat. Die Geste wäre: Folgt mir und lernt das Glück.

CobyCounty ist ein Ort, den der Leser zu kennen glaubt. Doch bei aller Vertrautheit erscheint er ihm auch irreal und fremd. CobyCounty ist frei von Konflikten und Katastrophen – ist es ein utopischer Ort, oder kann es ihn wirklich geben?

Vielleicht nicht in dieser Größe. Aber einzelne Straßenzüge oder Viertel können vorübergehend so sein. Oder auch ganze Lebensphasen. Ich glaube, viele Menschen erleben CobyCounty-Jahre.

Slavoj Žižek schreibt, dass der Kapitalismus einen wahrhaft utopischen Kern habe, der in der Idee besteht, dass sich die negativen Seiten der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, zum Beispiel Ausbeutung, Armut und Hunger, in Zukunft beheben lassen. Ist CobyCounty die literarisierte Version dieses utopischen Kerns des Kapitalismus und erscheint es uns vielleicht deshalb so vertraut und fremd gleichermaßen?

Das klingt gut und stimmig. Ich würde eigentlich »Ja!« dazu sagen, habe aber trotzdem das Gefühl, dass Wim der Sache nicht zu Hundertprozent traut. Er ist CobyCounty-zentristisch erzogen worden, trotzdem ahnt er, dass es auf der Welt auch anderes geben könnte. Da glimmt ein Unbehagen in ihm, deshalb muss er sie sich sein Leben immer wieder erklären. Er hat ein latent schlechtes Gewissen. Dabei bräuchte Wim das gar nicht zu haben. CobyCounty schont die Ressourcen und beutet niemanden aus.

Das Cover des in den Feuilletons des Landes bejubelten Albums »DMD KIU LIDT« von Ja, Panik ist ein Spiegel, ähnlich dem, der »Schimmernder Dunst über CobyCounty“ ziert. Ist es die Aufforderung an den Leser, sich in Ihrem Buch selbst zu spiegeln?

Wahrscheinlich ist das die Aufforderung, aber das kann man ja nicht von allen verlangen. So schön das Cover ist, inhaltlich ist es eine halbe Bevormundung. Für viele ist CobyCounty ja nur fremd. Die können sich dann auch nicht spiegeln und auch nicht so viel Spaß an dem Buch finden. Sie verstehen es nicht. Und ich verstehe diese Leser nicht. Und dann sitzt man sich gegenüber und versteht sich nicht.

Neulich, bei einer Lesung von Christian Kracht, war ich kurzzeitig davon überzeugt, dass die Rezeption von Literatur abhängig von ihrer Inszenierung ist. Der Zauber kann verfliegen, wenn der Autor vor Publikum aus seinen eigenen Büchern liest. Haben Sie Erwartungshaltungen an sich selbst, wenn Sie vor Publikum lesen?

Neulich, bei einer Lesung von Christian Kracht, war ich kurzzeitig davon überzeugt, dass die Rezeption von Literatur abhängig von ihrer Inszenierung ist. Der Zauber kann verfliegen, wenn der Autor vor Publikum aus seinen eigenen Büchern liest. Haben Sie Erwartungshaltungen an sich selbst, wenn Sie vor Publikum lesen?

Ich mag Lesungen gern. Sie dürfen nur nicht zu lang sein. Ich versuche, mir selbst dabei zuzuhören. Manchmal fallen mir dann beim Vorlesen neue Sachen auf, die ich schlimm finde oder lustig. Die eigene Vorlesestimmung überträgt sich auf das Publikum. Man kann das nicht wirklich planen.

Während einer Lesung in Frankfurt sprachen Sie kürzlich über Popmusik und dass diese in der Hauptsache von »broken hearts« handelt. Kann man der Popmusik überdrüssig werden?

In meinem Text »Von der Flüssigkeit Magnon« habe ich geschrieben: »Im Licht der Straßenlaternen stapelt sich frisches Herbstlaub, und das Radio spielt aktuelle Popmusik, in der es um Liebe oder gebrochene Herzen geht, aber niemals um Aufbruch. Radio-Popmusik ist ein Musikstil, mit dem Jerome wohl niemals etwas anfangen konnte, der ihn nie interessierte, den er vielleicht auch nie wirklich kennengelernt hat.« Jerome hat immer nur Rapmusik gehört, die »die glaubhaft von dem Aufbruch in ein besseres Leben erzählt«. Ich kann ihn gut verstehen, aber ich halte es selbst nicht so wie Jerome. Beim Autofahren trommle ich zum Hit-Radio auf dem Lenkrad rum.

Leif Randt wurde 1983 in Frankfurt am Main geboren. Er ist freier Schriftsteller und lebt in Maintal und Berlin. Für seinen zweiten Roman »Schimmernder Dunst über CobyCounty« wurde er unter anderem mit dem Düsseldorfer Literaturpreis 2012 ausgezeichnet.