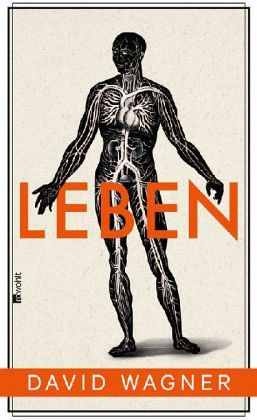

David Wagner veröffentlichte im Februar 2013 seinen autobiografischen Roman »Leben«, für den er im März mit dem prestigeträchtigen Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Der Roman erzählt von einem Patienten, der im Krankenhaus auf eine Spenderleber wartet. »Leben« ist eine zarte Novelle, voller Witz und Sehnsucht.

David Wagner veröffentlichte im Februar 2013 seinen autobiografischen Roman »Leben«, für den er im März mit dem prestigeträchtigen Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Der Roman erzählt von einem Patienten, der im Krankenhaus auf eine Spenderleber wartet. »Leben« ist eine zarte Novelle, voller Witz und Sehnsucht.

Der Autor im Interview über Wunden, triviale Lebensweisheiten und die Suche nach dem Ich.

Lieber David Wagner, was ist eine Wunde?

Eine Wunde ist etwas, das sich noch nicht geschlossen hat. Ist ein Ding, aus dem noch etwas nach Außen dringt, vielleicht heraustropft oder herausläuft. Und das muß nicht immer Blut sein, oder? Die Wunde will etwas mitteilen, die Wunde sagt etwas. Die Wunde ist immer auch nur einen Buchstaben vom Wunder entfernt. Das gefällt mir so gut an der Wunde. Und dann, bleiben von den Wunden nicht Narben? Und sind Narben nicht die ersten Zeichen?

In Ihrem autobiografischen Dokumentarroman »Leben« erzählen Sie die Geschichte Ihrer Lebertransplantation. Warum haben Sie Ihren Roman nicht »Leber« genannt?

Ach, das wäre mir zu platt. Zudem hätte dann wohl nicht nur ich selbst den Titel insgeheim immer wieder mit »Wurst« ergänzt…

Die Erzählung spielt über weite Teile im Krankenhaus – einem geschlossenen Kosmos, den Sie als »Geschichtenhaus« bezeichnen. Was ist das für Sie, ein »Geschichtenhaus«?

Um das im Zirkelschluß zu beantworten: ein Geschichtenhaus ist zum Beispiel ein Krankenhaus. Ein Ort, an dem Erzählungen kursieren. Ein Ort, an dem Menschen zusammen sind und sich ihre oder andere Leben erzählen. Ein Ort, an dem erzählt wird, und ein Ort, der immer wieder einen Erzählanlaß bietet. 1001 Nacht und auch das Decamerone spielen, die Rahmenhandlung zumindest, in solchen Geschichtenhäusern.

In Ihrem Roman beschreiben Sie, dass Sie Todesmeldungen aus Zeitungen herausreißen, während Sie auf Ihre Lebertransplantation warten. Wie entgeht man da der Falle, ein Zyniker zu werden?

Weiß ich nicht. Haben Sie die Meldungen bzw. deren Sammlung als zynisch empfunden? Eigentlich soll es nur das Interesse am Leben und Sterben illustrieren. Und dann sind ja viele der Todesfälle auch so tragisch-komisch, daß man lachen muß…

In all diesem Elend, dieser Hoffnungslosigkeit, diesem Schmerz, dem Sie während Ihrer Zeit im Krankenhaus begegnen, da bildet Ihre leichte Sprache einen Kontrast. Wie kann man dieser Tristesse bloß solch schöne Poesie abgewinnen?

Tja, weiß ich leider auch nicht! Wenn ich genau wüßte, wie das geht, würde ich nur solche Bücher schreiben, am laufenden Band. Es braucht halt Zeit, viel Zeit. Und Geduld. Ich möchte, daß es klingt. Der Klang, der schöne Klang ist doch der eigentliche Trost…

Es gibt da einen Bettnachbarn, den sibirischen Lastwagenfahrer, der vierzig Jahre lang bei minus vierzig Grad die Taiga durchfahren musste. Er sagt, er habe bei solchen Temperaturen nur mit Wodka fahren können. Nun ist seine Leber kaputt, doch schwindet seine Hoffnung nicht – denn: »Ohne Hoffnung is‘ alles am End.« Ist das nicht etwas prätentiös?

Prätentiös vom Lastwagenfahrer? Vom Autor? Ich glaube, solche trivialen Lebensweisheiten sind Strohhalme der Patienten. Habe viele der Art gehört. Hier sagt einer mal eine vor sich hin. Diese Figur, er ist ja Spätaussiedler, spricht ein anderes Deutsch, wahrscheinlich soll das hier anklingen.

Aktuell warten in Deutschland etwa 12000 Menschen auf ein Ersatzorgan. Welche Hoffnung gibt es für sie?

Es gibt nur die Hoffnung, daß die Spendebereitschaft zunimmt. Andere Länder, Spanien oder Österreich, haben doppelt so viele Organspenden pro Hunderttausend Einwohner. Es wäre möglich. Man muß informieren, sprechen, aufklären.

Nach den Skandalen rund um die Vergabe und Transplantation von Organen schwindet in der Bevölkerung zunehmend die Bereitschaft, einer Organentnahme nach dem Tod zuzustimmen. Warum sollten die Menschen, trotz des Klüngel-Verdachts, einen Organspendeausweis mit sich tragen?

Weil das, was da passiert ist, Einzelfälle waren. Ärzte haben versucht, teils aus Karrieregründen, ihren Patienten bevorzugt zu Organen zu verhelfen. Was nicht richtig war. Grund dafür aber war das Grundübel: daß es viel zu wenige Spendeorgane gibt. Die meisten Wartepatienten sterben. Ihnen kann nur durch eine Spende geholfen werden.

Und jeder sollte wissen: die Wahrscheinlichkeit, selbst einmal ein Organ zu brauchen ist viel viel größer als die, zum Organspender zu werden. So ist das.

Sie tragen seit rund sieben Jahre eine Leber in sich, die einst in einem anderen Körper wohnte. Sind nun zwei Seelen in Ihrer Brust beheimatet?

Ach, wie Ihr in diese Frage eingepflanztes (hineintransplantiertes) Zitat schon verrät, ist das mit den zwei oder mehr Seelen in der eigenen Brust ja keine neue Sache oder wäre nur eine Folge der Transplantationsmedizin. Ich glaube, ich hatte schon vorher einige Seelen (wenn ich überhaupt eine Seele habe – aber das wäre wohl eine andere Frage), einige Ichs kann ich wenigstens ausmachen, Ich ist immer wieder ein anderer – was das angeht habe ich immer gesucht und suche weiter.