Ungefähr vier Jahre, die Zeit vom 12. März 1941 bis zum 21. Mai 1945, beschreibt der Protagonist Josef Gerlach, geboren 1927, in seinen Tagebuchaufzeichnungen. Wie viele andere Jugendliche im Rhein-Ruhr-Gebiet gehört er zu den »Edelweißpiraten«. Dirk Reinhardts gleichnamiger Roman ist durch den Tagebuchstil unmittelbar und authentisch. Der Leser kommt Josef, den alle nur „Gerle“ nennen, sehr nah und erlebt vier Jahre Geschichte in zweifacher Art und Weise: in Form von Gerles eigener, persönlicher Geschichte, die ihrerseits wiederum Teil der allgemeinen deutschen Geschichte ist. Durch die Einbettung dieser Tagebuchaufzeichnungen – für die der Autor übrigens auch zeitgenössische Tagebucheinträge herangezogen hat – in eine Rahmenhandlung, schlägt Reinhardt gekonnt eine Brücke zur heutigen Zeit und bringt nebenbei auch noch ein Geheimnis ins Spiel, das den Roman bis zum Ende spannend macht.

Weil die Jugend von Gerle und seinen Freunden in die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur und des Zweiten Weltkriegs fällt, ist sie alles andere als unbeschwert. Gerle, der in dem Kölner Arbeiterviertel Ehrenfeld lebt, ist zu Beginn der Aufzeichnungen 14 Jahre alt. Er ist am Ende seiner Schulzeit – und seiner Zeit in der Hitlerjugend angelangt. Keine drei Wochen nach dem ersten Eintrag treten er und sein bester Freund Tom aus der nationalsozialistischen Jugendorganisation aus. Dass dieser Austritt nicht ohne Folgen bleibt, merken sie schnell, etwa bei der Suche nach einer Lehrstelle, die länger dauert und beschwerlicher ist als bei ihren Altersgenossen, die Mitglied der HJ sind. Kurze Zeit später schließen sie sich einer Gruppe von oppositionellen Jugendlichen an, den Edelweißpiraten.

Irgendwie gefallen mir diese Typen am Neptunbad. Sie senken ihre Stimme nicht, wenn sie reden. Sie sehen einem in die Augen und nicht zu Boden. Sie albern rum und haben Spaß dabei. Sie tragen bunte Klamotten, nicht das ewige Braun wie in der HJ, nicht wie die vielen grauen Mäuse, die über die Straße laufen. Sie wirken irgendwie ungezwungen und – frei. Ja, ich glaub, das ist das richtige Wort. Sie wirken frei.

Und weil die Institutionen des NS-Regimes ihnen diese Freiheit nehmen wollen, legen sie sich mit ihnen an. Ihre Aktionen werden nach und nach politischer, einer der Höhepunkte ist eine einzigartige Flugblattaktion am Kölner Hauptbahnhof, die sich in diesem Monat zum siebzigsten Mal jährt. Damals führt sie dazu, dass die Edelweißpiraten endgültig ins Visier der Gestapo geraten, man sie verfolgt, verhaftet und foltert. Daneben erleben Gerle und die anderen Jugendlichen aber auch das, was zu einer ganz „normalen“ Jugend dazugehört – Freundschaften, die erste große Liebe, Musik – und das macht den Roman so reizvoll.

Bis man die Edelweißpiraten als Widerstandskämpfer anerkannt hat, hat es lange gedauert. Im Nachwort erklärt Reinhardt, der auch Historiker ist, dass sie noch bis in die 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts als Kleinkriminelle oder Unruhestifter galten. Er vermutet den Grund für diese Einschätzung vor allem darin, dass die deutsche Nachkriegsgesellschaft diesen Widerstand von „unten“ nicht sehen wollte, nicht wahrhaben wollte, dass auch „der kleine Mann von der Straße“ Widerstand leisten konnte, wenn er wollte, um so vielleicht einer Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im „Dritten Reich“ zu entgehen.

Bis man die Edelweißpiraten als Widerstandskämpfer anerkannt hat, hat es lange gedauert. Im Nachwort erklärt Reinhardt, der auch Historiker ist, dass sie noch bis in die 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts als Kleinkriminelle oder Unruhestifter galten. Er vermutet den Grund für diese Einschätzung vor allem darin, dass die deutsche Nachkriegsgesellschaft diesen Widerstand von „unten“ nicht sehen wollte, nicht wahrhaben wollte, dass auch „der kleine Mann von der Straße“ Widerstand leisten konnte, wenn er wollte, um so vielleicht einer Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im „Dritten Reich“ zu entgehen.

Dirk Reinhardt: Edelweißpiraten. Aufbau Verlag: Berlin 2012. Ab 12 Jahren.

Der Autor im Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk.

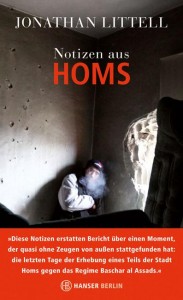

Schaut man dieser Tage die Nachrichten, dann erreichen einen stündlich neue Meldungen über die Lage in Syrien. Inzwischen nicht mehr auf harmlose Demonstrationen beschränkt, hat sich die Revolution nun zu einem schrecklichen Bürgerkrieg entwickelt, der auf beiden Seiten blutige Opfer fordert. Doch auch wenn sich die westlichen Medien inzwischen große Mühe geben, eine möglichst genaue und objektive Berichterstattung abzugeben, weiß man immer noch sehr wenig über die Entstehungen dieses Konflikts, oder über die Motivationen der einzelnen Kräfte innerhalb der syrischen Revolution. Der französische Schriftsteller Jonathan Littell reiste im Januar 2012 nach Homs und führte über seine fast einen Monat andauernde Reise ein ausführliches Kriegstagebuch.

Schaut man dieser Tage die Nachrichten, dann erreichen einen stündlich neue Meldungen über die Lage in Syrien. Inzwischen nicht mehr auf harmlose Demonstrationen beschränkt, hat sich die Revolution nun zu einem schrecklichen Bürgerkrieg entwickelt, der auf beiden Seiten blutige Opfer fordert. Doch auch wenn sich die westlichen Medien inzwischen große Mühe geben, eine möglichst genaue und objektive Berichterstattung abzugeben, weiß man immer noch sehr wenig über die Entstehungen dieses Konflikts, oder über die Motivationen der einzelnen Kräfte innerhalb der syrischen Revolution. Der französische Schriftsteller Jonathan Littell reiste im Januar 2012 nach Homs und führte über seine fast einen Monat andauernde Reise ein ausführliches Kriegstagebuch.  Lässt sich die Verwechslung des einfältigen, aber grundsympathischen Donny in »The Big Lebowski« allein auf den ähnlichen Klang der Namen zurückführen? Oder weist sie nicht auch subtil darauf hin, dass John Lennon allgegenwärtig ist, Wladimir Iljitsch Lenin aber allenfalls noch als historische Person wahrgenommen wird? Man mache die Probe und spaziere mit offenen Augen durch eine x-beliebige Buchhandlung: Lenins umfangreiches Werk, das inklusive der Briefe mehr als fünfzig Bände umfasst, ist verschwunden, aus den Regalen und aus den Köpfen. In einer Zeit, in der Marx mit allerlei Verrenkungen zum Gewährsmann selbstkritischer Liberaler entstellt wird, ist von einem seiner bedeutendsten Nachfolger weit und breit nichts zu sehen respektive zu lesen. Woran liegt das? Und lohnt es sich, dem entgegenzuwirken oder ist Lenins Werk zurecht in Vergessenheit geraten?

Lässt sich die Verwechslung des einfältigen, aber grundsympathischen Donny in »The Big Lebowski« allein auf den ähnlichen Klang der Namen zurückführen? Oder weist sie nicht auch subtil darauf hin, dass John Lennon allgegenwärtig ist, Wladimir Iljitsch Lenin aber allenfalls noch als historische Person wahrgenommen wird? Man mache die Probe und spaziere mit offenen Augen durch eine x-beliebige Buchhandlung: Lenins umfangreiches Werk, das inklusive der Briefe mehr als fünfzig Bände umfasst, ist verschwunden, aus den Regalen und aus den Köpfen. In einer Zeit, in der Marx mit allerlei Verrenkungen zum Gewährsmann selbstkritischer Liberaler entstellt wird, ist von einem seiner bedeutendsten Nachfolger weit und breit nichts zu sehen respektive zu lesen. Woran liegt das? Und lohnt es sich, dem entgegenzuwirken oder ist Lenins Werk zurecht in Vergessenheit geraten?  In Max Barrys Roman »Maschinenmann« nimmt der Drang zur permanenten Selbstoptimierung der menschlichen Physis erfrischend rustikale Züge an. Kein Fitnessstudio, um Muskeln aufzubauen und die Kondition zu erhöhen, keine plastische Chirurgie, um die Haut zu straffen und die perfekte Silhouette herzustellen. Der Körper ist kein Teil der Lösung, sondern ein Teil des Problems. Das wird Charlie Neumann bewusst, als das wenig spektakuläre Leben des scheuen Ingenieurs plötzlich durch einen Unfall aus den Fugen gerät. Eine hydraulische Zwinge hat Charlies Bein vom Oberschenkel abwärts in einen Haufen Matsch und Blut verwandelt, und die Prothese ersetzt das fehlende Glied nur äußerst unzureichend. Beim Versuch, die künstliche Bein zu verbessern, muss Charlie schnell erkennen, dass die mimetische Nachbildung der Natur in eine Sackgasse führt.

In Max Barrys Roman »Maschinenmann« nimmt der Drang zur permanenten Selbstoptimierung der menschlichen Physis erfrischend rustikale Züge an. Kein Fitnessstudio, um Muskeln aufzubauen und die Kondition zu erhöhen, keine plastische Chirurgie, um die Haut zu straffen und die perfekte Silhouette herzustellen. Der Körper ist kein Teil der Lösung, sondern ein Teil des Problems. Das wird Charlie Neumann bewusst, als das wenig spektakuläre Leben des scheuen Ingenieurs plötzlich durch einen Unfall aus den Fugen gerät. Eine hydraulische Zwinge hat Charlies Bein vom Oberschenkel abwärts in einen Haufen Matsch und Blut verwandelt, und die Prothese ersetzt das fehlende Glied nur äußerst unzureichend. Beim Versuch, die künstliche Bein zu verbessern, muss Charlie schnell erkennen, dass die mimetische Nachbildung der Natur in eine Sackgasse führt.

Mehr noch als der beispiellose Zuspruch an sich ist bemerkenswert, dass David Graebers

Mehr noch als der beispiellose Zuspruch an sich ist bemerkenswert, dass David Graebers

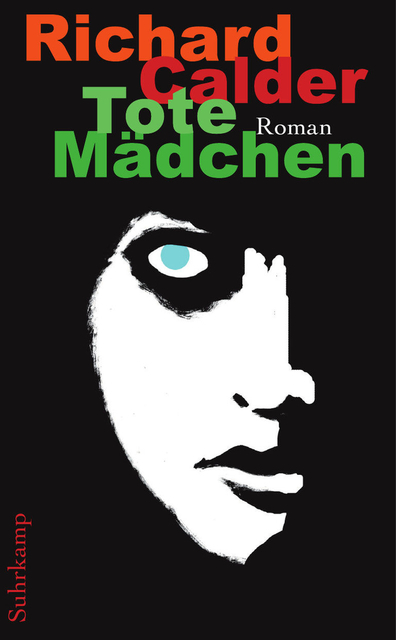

Ein Debütroman ist immer etwas Besonderes, oft blitzt hier am meisten das literarische Genie des Autors hervor und zeigt auf, in welche Richtungen es sich entfalten kann.

Ein Debütroman ist immer etwas Besonderes, oft blitzt hier am meisten das literarische Genie des Autors hervor und zeigt auf, in welche Richtungen es sich entfalten kann. Großbritannien im Jahr 2071: In London grassiert ein Nano-Virus, der unschuldige junge Mädchen in vampireske Cyborgs verwandelt, so genannte »Puppen«, deren Reizen die Männer reihum verfallen. »Puppen-Junkies« lautet die abfällige Bezeichnung für jene »Verräter an der Rasse«, die sich mit den »toten Mädchen« einlassen und den Virus dadurch weiter verbreiten. Aus Angst um den Fortbestand der Spezies Mensch formiert sich eine fanatische »Reinheitsfront«, die schon bald von der unter Zwang angewandten »medizinischen Behandlung« der »toten Mädchen« zum eiskalt geplanten und ausgeführten Mord übergeht. Doch es regt sich Widerstand, denn die »Puppen« wollen sich dem grausamen Schicksal, dass die Menschen ihnen zugedacht haben, nicht kampflos ergeben, zumal ihre Verwandlung sie mit enormen Kräften und übermenschlichen Fähigkeiten ausstattet. Eine hungrige Vagina dentata ist da noch die geringste Gefahr für die vornehmlich männliche Menschenwelt.

Großbritannien im Jahr 2071: In London grassiert ein Nano-Virus, der unschuldige junge Mädchen in vampireske Cyborgs verwandelt, so genannte »Puppen«, deren Reizen die Männer reihum verfallen. »Puppen-Junkies« lautet die abfällige Bezeichnung für jene »Verräter an der Rasse«, die sich mit den »toten Mädchen« einlassen und den Virus dadurch weiter verbreiten. Aus Angst um den Fortbestand der Spezies Mensch formiert sich eine fanatische »Reinheitsfront«, die schon bald von der unter Zwang angewandten »medizinischen Behandlung« der »toten Mädchen« zum eiskalt geplanten und ausgeführten Mord übergeht. Doch es regt sich Widerstand, denn die »Puppen« wollen sich dem grausamen Schicksal, dass die Menschen ihnen zugedacht haben, nicht kampflos ergeben, zumal ihre Verwandlung sie mit enormen Kräften und übermenschlichen Fähigkeiten ausstattet. Eine hungrige Vagina dentata ist da noch die geringste Gefahr für die vornehmlich männliche Menschenwelt.

In den letzten Jahren ist der Literaturwissenschaftler Terry Eagleton einem größeren Publikum im deutschsprachigen Raum vor allem durch zwei Bücher bekannt geworden: »Der Sinn des Lebens« von 2008 und »Das Böse« von 2011. In beiden Büchern stellt Eagleton genuin philosophische Fragestellungen und Problemlagen mit der ihm eigenen Leichtigkeit und Verständlichkeit dar und bringt sie so auch dem interessierten Laien näher. Sein jüngstes Werk mit dem Titel »Warum Marx recht hat« setzt diesen Weg fort, handelt es sich doch um eine ebenso fundierte wie streitbare Einführung in die Theorie von Karl Marx und den Marxismus. Ein schwieriges Unterfangen, zweifellos, denn über kaum jemand ist soviel gesagt und geschrieben worden wie über Marx – was natürlich den Grund darin hat, dass kaum jemand das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert so stark geprägt hat wie Marx. Vor allem aber sind über kaum einen Philosophen und dessen Theorie derart viele Unwahrheiten, Halbwahrheiten und Verzerrungen im Umlauf.

In den letzten Jahren ist der Literaturwissenschaftler Terry Eagleton einem größeren Publikum im deutschsprachigen Raum vor allem durch zwei Bücher bekannt geworden: »Der Sinn des Lebens« von 2008 und »Das Böse« von 2011. In beiden Büchern stellt Eagleton genuin philosophische Fragestellungen und Problemlagen mit der ihm eigenen Leichtigkeit und Verständlichkeit dar und bringt sie so auch dem interessierten Laien näher. Sein jüngstes Werk mit dem Titel »Warum Marx recht hat« setzt diesen Weg fort, handelt es sich doch um eine ebenso fundierte wie streitbare Einführung in die Theorie von Karl Marx und den Marxismus. Ein schwieriges Unterfangen, zweifellos, denn über kaum jemand ist soviel gesagt und geschrieben worden wie über Marx – was natürlich den Grund darin hat, dass kaum jemand das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert so stark geprägt hat wie Marx. Vor allem aber sind über kaum einen Philosophen und dessen Theorie derart viele Unwahrheiten, Halbwahrheiten und Verzerrungen im Umlauf.